1970年代に米国の再処理放棄政策に影響を与えた他、1990年代にはクリントン政権で米ロの余剰プルトニウム処分問題に関わるなどしてきた米国の核問題専門家が、明治学院大学での会合で、日本の核兵器反対運動の人々に、「日本のプルトニウム計画は国際問題」だとして、再処理政策の中止に向けて活動するよう訴えました。

10月28日、国連軍縮週間シンポジウム「『核なき世界』への新局面−原発、プルトニウム、核兵器」(共催:核兵器廃絶日本NGO連絡会、明治学院大学国際平和研究所、─講演資料)で講演したフランク・フォンヒッペル教授(プリンストン大学公共・国際問題)は、米ソ(ロ)の核兵器の警報即発射態勢の危険性について警鐘を鳴らすなど、米国自身の核兵器政策にも発言を続けており、行動する物理学者・市民科学者として知られています。

教授は、「日本に対する米国からの相矛盾するメッセージ」については、「我々がテロリストの手に渡らぬようにしようと試みているまさにその物質──分離済みプルトニウム──を大量に増やし続けることは、絶対にしてはならない」(オバマ大統領:韓国 2012年3月26日)という日本に対するメッセージの重要性を強調しました。そして、別の形で発せられる「再処理を追求するなら原子力も維持せよ」という米国政府内外からのメッセージの背景を説明し、一部の主張の矛盾点を指摘しました。

米国の高官と会談した日本側の関係者の「リーク」のような形で報じられる「米国側のメッセージ」が、原子力・再処理推進派に都合の良いように使われています。細野豪志首相補佐官・原発担当相(当時)が昨年半ばや今年初めに訪米した際には、上述のオバマ大統領のものと同じ「再処理政策中止」を要請する強いメッセージが伝えられていたはずですが、これは「リーク」されていません。

以下は、当日の講演で使ったパワーポイント資料の日本語版(核情報訳)です。

- 日本の原子力論争に関する米国の関心

- この問題との関わりの略歴

- 1975年と2012年の原発発電容量予測と低コストウラン推定量

- 米国原子力政策改革の10年

- 原子力に関する日本の決定は、国内問題日本のプルトニウム計画は国際問題

- 分離済みプルトニウムは簡単に運び去ることができる

- 分離済みプルトニウムは、核軍縮の障害

- 日本政府は、なぜ再処理の継続を決定したのか

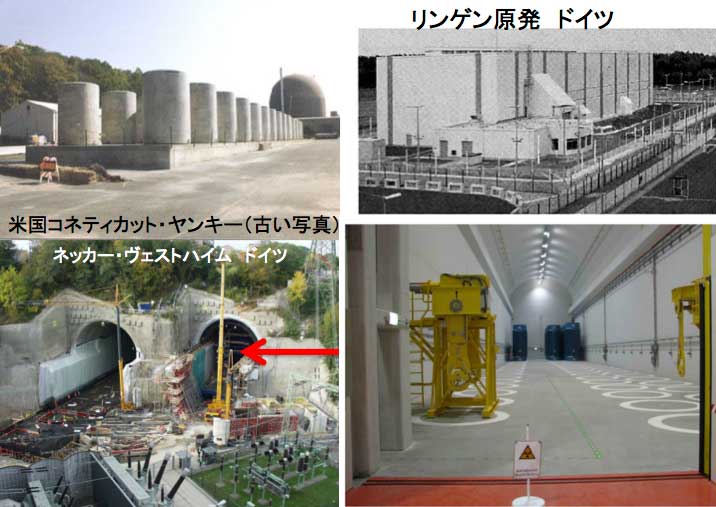

- だが、乾式貯蔵は、再処理より遙かに安上がり

- 原子力発電所を持つほとんどの国は乾式貯蔵方式を導入

- 東海第二

- 暫定乾式貯蔵施設は、迅速に建設可能

- 日本は、44トン強の分離済みプルトニウムを如何にして処分するのか?

- プルトニウムのMOXリサイクルは、埋設処分すべきプルトニウムの量を減らさない:ドイツの例

- 日本は、44トン強のプルトニウムを、如何に処分できるか?

- 固定化の形態の一つ(キャン・イン・キャニスター)

- 他の国も、プルトニウム処分問題を抱えている

- 再処理は、放射性廃棄物問題を減らさない

- 再処理の中止は、コストと危険を減らす

- 日本に対する米国からの相矛盾するメッセージ

- 原子力の世界では日本は重要

- 日本は、米国の原子力産業にとって重要

- 日本の脱原発についての米国政府の懸念表明

- 日本の脱原発についての米国政府の懸念表明(続き)

この問題との関わりの略歴

- 核物理学者

- プリンストン大学公共・国際問題教授

- プリンストン大学「科学と世界安全保障プログラム」共同設立

- 1997年、米国の高速増殖炉計画の将来についてのアドバイスをカーター政権から求められる

- 1993-94年、クリントン大統領の「科学・技術政策局(OSTP)」国家安全保障アドバイザー

- 2006年、「国際核分裂性物質パネル(IPFM)」を共同設立

米国原子力政策改革の10年

- 1974.国民は、原子力推進と原発の安全規制をともに行う米国原子力委員会(AEC)の能力を信用しなくなる。議会が「原子力規制委員会(NRC)」設立

- 1977.核拡散についての懸念から、カーター大統領、サウス・カロライナ州に建設途中のバーンウェル再処理工場(設計能力:1500t/年)の許可を停止。彼はまた日本に対し、東海パイロット再処理工場(約100t/年)の運転を始めないよう説得を試みる。

- 1981.レーガン大統領、カーターの国内再処理禁止措置を解除。だが、再処理は高く付きすぎると判断した米国の電力会社は、政府に、自分たちの使用済み燃料の深地層処分施設建設を求める。議会は、ネバダを選んだ。(しかし、ネバダ州における反対のため、2010年、オバマ大統領はプロジェクトを放棄し、処分施設用地選定過程再開のため「ブルー・リボン委員会」を設置。)

- 1983. 10倍のコスト上昇のため、議会、米国クリンチリバー・プルトニウム増殖実証炉(電気出力35万kW)計画をキャンセル。(米国のもんじゅ)

原子力に関する日本の決定は、国内問題日本のプルトニウム計画は国際問題

日本は、国内に9000kgの分離済みプルトニウムを所有

これを使って短期間で1000発の核兵器を作ることが可能

テロリスト集団が8kgを盗むと、世界のすべての都市が危機にさらされる

今日、日本はプルトニウムを分離している唯一の非核兵器国。潜在的核兵器国という状況を使って実際の核兵器国となるには至っていない。だが、非核兵器国による再処理実施の先例は、重大な意味。

韓国は、同じ権利を要求。他にも核兵器オプションの開発に関心を持つ国がある

従って、日本の例は、核不拡散体制の不安定化要因

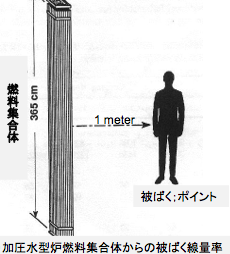

分離済みプルトニウムは簡単に運び去ることができる。

使用済燃料は、100年以上「自己防衛性」を伴う。分離済みプルトニウム

軽量容器に入れた2.5kgのプルトニウムグローブボックスの中で再処理できる容器3~4個分で長崎原爆1個に十分

使用済燃料

(500kg 約4メートル)

5 kgのプルトニウムの入った使用済燃料は、炉から取り出し後50年たっても、30分で致死量のガンマ線被ばくをもたらす。輸送には20トンの容器が必要。プルトニウムを分離するには厚い壁を隔てた遠隔操作が必要。

日本政府は、なぜ再処理の継続を決定したのか

青森県知事からの脅し

日本が再処理を止めるなら、青森は:

- 英仏から返還される再処理廃棄物を保管しない.

- むつの使用済み燃料中間貯蔵施設の運用を許可しない

- 六ヶ所再処理工場に貯蔵されている使用済み燃料を各原発に送り返す

だが、乾式貯蔵は、再処理より遙かに安上がり

古い使用済み燃料は、いずれにしても、安全性上の理由のために乾式キャスク貯蔵に置かれるべき

電力中央研究所 3月25日

福島第一 4号機使用済み燃料プールの状態

キャスクの冷却機能は失われなかった。冷却は自然対流によるものだから

これまでのところ、外観からは、健全性の問題は見つかっていない。

日本は、44トン強の分離済みプルトニウムを如何にして処分するのか?

フランスに18トン

英国に17トン

日本に9トン

六ヶ所再処理工場が計画通り2013年に運転開始となると年間8トンのプルトニウムが追加

計画では、このプルトニウムのほとんどを混合酸化物燃料(MOX)としてリサイクルするはずだった。

しかし、事故の前でも、MOX燃料の使用は、政治的に難しかった。事故後は政治的に不可能かもしれない(例外は、青森県の大間(年間1トン)か?)

MOXに代わる別のオプションが開発されなければならない。

プルトニウムのMOXリサイクルは、埋設処分すべきプルトニウムの量を減らさない:ドイツの例

ドイツの7000トンの使用済み燃料が再処理された。分離済みプルトニウムは、すでにMOXとしてリサイクルされたか、そうされる予定

これにより、埋設予定の使用済み燃料及び高レベル廃棄物の中のプルトニウム及び他の超ウラン元素の量が約30%削減される

私の見るところ、これは大した変化ではない

プルトニウムが高速炉でリサイクルされれば80%の削減

(99.8%との主張とは違う。他の超ウラン元素が再処理廃棄物に残されるから)。だが、高速炉(もんじゅのような炉)は、開発されそうにない。コストが高く、信頼性がないから。

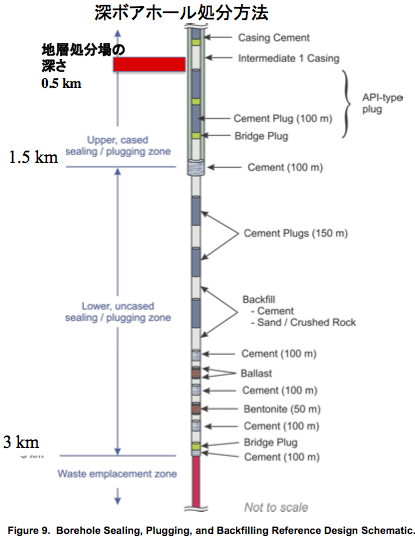

日本は、44トン強のプルトニウムを、如何に処分できるか?

おそらく、コストと政治的問題の両面で一番可能性の高いのは、つぎの直接処分のどちらか:

- セラミックで固定化して再処理していない使用済み燃料及び再処理廃棄物のガラス固化体とともに埋設

- 固定化し、深ボアホールで処分

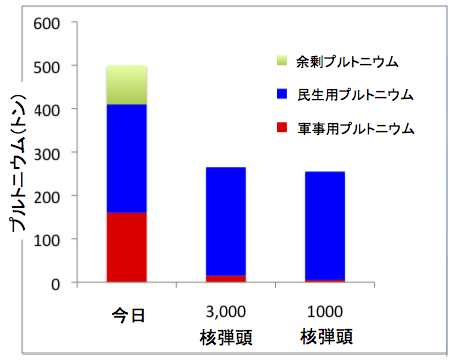

他の国も、プルトニウム処分問題を抱えている

- 米国 核兵器及び増殖炉研究開発からの約50トンの余剰プルトニウム

アレバは、MOX工場を建設中だが、推定コストは高騰。MOXを使おうという電力会社が見つかるか不明。- 英国 再処理計画からのプルトニウム約100トン(英国にある日本のプルトニウム17トンは含まない)。英国は、将来の原発で使うMOX燃料の製造工場建設を提案しているが、その原発が建てられるかどうか定かでない。

日本がプルトニウム処分オプションについて共同研究を提案すれば、英米両国は恐らく大きな関心を持つだろう。

再処理は、放射性廃棄物問題を減らさない

米国科学アカデミーによる膨大な研究『核廃棄物:分離・変換技術』(1996年)は、プルトニウムその他の超ウラン元素を核分裂させることから得られる便益は小さく、コストは膨大だろうと結論。

再処理は、廃棄物処分場の選定を簡単にはしない

Managing Spent Fuel from Nuclear Power Reactors: Experience and Lessons from Around the World

(International Panel on Fissile Materials, 2011)国 再処理? 処分場選定の段階 カナダ No 最初期 フランス Yes 進んでいる ドイツ もうやっていない 論争のあるサイト 日本 計画 初期(上手く行っていない) 韓国 検討中 ゼロ ロシア Yes 始まりつつある スウェーデン・フィンランド No 選定済み・運転許可はまだ 英国 Yes ゼロ 米国 No 使用済み燃料はゼロ。プルトニウム廃棄物用は運用中 再処理の中止は、コストと危険を減らす

- 使用済みウラン燃料を再処理せず、中の超ウラン元素をそのまま埋めると、プルトニウムを分離して、MOXとして再利用した後、使用済みMOX燃料の形で埋めるより、5兆円強の安上がり

- プルトニウムを分離しなければ、テロリストがプルトニウムを盗んで長崎型の原爆や放射能散布兵器を作る危険が減る

- 日本がプルトニウムを分離しなければ、核不拡散条約を強化することになる。なぜなら、核兵器オプションの開発に関心を持つ国が計画の正当化のために日本の例を挙げることができなくなるから。

日本に対する米国からの相矛盾するメッセージ

「我々がテロリストの手に渡らぬようにしようと試みているまさにその物質──分離済みプルトニウム──を大量に増やし続けることは、絶対にしてはならない」

- オバマ大統領 韓国 2012年3月26日

「7月・・ダニエル・ポネマン・エネルギー省副長官は、日米共同研究を提案した。もんじゅを使って、プルトニウム及び他の超ウラン元素の核分裂の実証に役立てようというものだ。放射性廃棄物からこれらの長寿命の元素の一部を除去する計画の一部だが、このようなプログラムは、使用済み燃料からのプルトニウムの分離を必要とする。」 - Nuclear Intelligence Weekly, 28 Sept. 2012

「研究開発の継続及び核不拡散のためにもんじゅと六ヶ所再処理工場を運転することが絶対に必要」

- ウィリアム・マーティン 米国レーガン政権時代のエネルギー省(DOE)副長官, Denki Shimbun, 19 Oct. 2012

「使用済み燃料を回収して再処理する何らかの国際的システムがあるべきだろう。・・・私は、日本がそれに関わるべきだと思う」

- ジョン・ハムレ 元米国防省副長官、米戦略国際問題研究所〈CSIS〉所長 Asahi Shimbun, 25 Oct. 2012

原子力の世界では日本は重要

- 世界の原子力発電容量の12%

- 使用済み燃料からプルトニウムを分離している唯一の非核兵器国

- ウラン濃縮をしている非核兵器国5ヶ国の一つ

(他の4ヶ国は、ブラジル、ドイツ、イラン、オランダ)- 大量の民生用プルトニウムを抱えている4ヶ国の一つ

(他の3ヶ国は、英、仏、露)日本は、米国の原子力産業にとって重要

- 米国設計の原発及びウラン濃縮サービスの主要市場; 東芝がウエスティングハウスを所有ーー後者は現在の加圧水型炉(今日の世界の原子力容量の3分の2)の開発者。日立はゼネラル・エレクトリックのパートナー(原発の販売とレーザー濃縮開発の分野)。

- 「世界には4つの主要原子力サプライヤーがある。日本はその三つに関わっている...日本は、商業用原子力の分野で中心的国家だ。だが、原発を放棄すればその地位を失う。となると、中国、インド、ペルシャ湾諸国、ロシアに今後何年もの間すべての原発が行くことになる。これらの国は、核拡散防止の旗を振るような国ではない。」

ジョン・ハムレAsahi Shimbun, 25 Oct. 2012日本の脱原発についての米国政府の懸念表明:

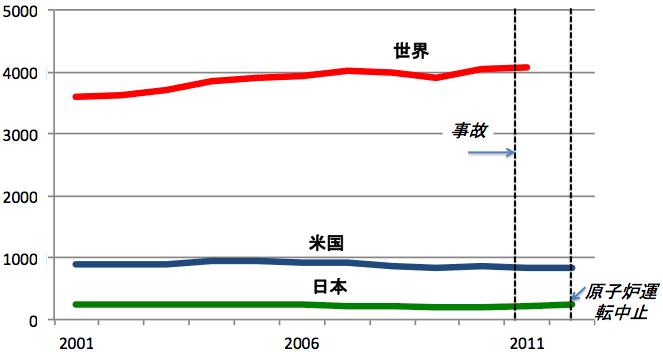

1. 「日本の石油輸入量が増え、石油のコストが上がる」!

世界と日米の年間石油消費利用 (単位:百万トン)

反論:日本の原子力政策は、世界的規模では大きな影響をもたらさない

日本の脱原発についての米国政府の懸念表明(続き)

2. 「もし日本が原発輸出の分野で米国企業とのパートナーシップを終わらせると、市場は、核不拡散や安全性にそれほど関心を持たないかもしれない中、ロ、その他の国に支配されることになる。」

反論:

米・欧・日は、おおむね、今日原子力を管理している国際的機関を設立し、支配している。IAEA、原子力供給国グループ(NSG)などだ。しかし、これらの国々の影響は、その富や専門的能力によってであって、建設している原子炉の数によるものではない。

例えば、IAEAに対する米国の影響は、相当部分、IAEAの予算への米国の寄与分と米国政府の核研究所の専門能力による。

政府及び高等教育機関の専門能力は維持できる。

参考

- 原発ゼロ「変更余地残せ」 閣議決定回避 米が要求 2012年9月22日

- 米、プルトニウム保有最少化要求 原子力協定の「前提崩れる」共同通信 2012年10月3日