9月27日の自民党総裁選挙で新総裁に選出された石破茂氏は、9月16日、 総裁選ネット討論会で、次のように「核持ち込みなし」の核共有についての検討を提唱して話題を呼んだ。

総裁選ネット討論会で、次のように「核持ち込みなし」の核共有についての検討を提唱して話題を呼んだ。

核共有っていうのは意思決定の過程を共有しましょうってことですから、非核三原則に触れるものでも基本的にはないということで。この話はもう少し真面目にしなきゃいかんですよ。核攻撃を受けた国であるだけに。

「核共有」というのは、ヨーロッパの北大西洋条約機構(NATO)諸国に米国が配備している核兵器に関して使われる概念であり、石破氏自身、過去には、日本に米国の核兵器を「持ち込む」ことを前提に日本も「核共有」を検討すべきだと主張していたことから言って、今回の主張には相当の無理がある。報道ではあまり論じられていないようだが、以下、核共有の定義と、過去の発言という二つの点から、氏の主張について吟味してみよう。

もくじ

核共有の定義

現在、ベルギー、ドイツ、イタリア、オランダのNATO4カ国に米国が配備しているそれぞれ15発ずつの核爆弾、計60発が「核共有」状態にある。4カ国のパイロットたちが定期的に模擬投下訓練を受けていて、核戦争の際には実弾を投下する仕組みだ。核兵器の非核兵器国への移譲は、核不拡散条約(NPT) 第1条で禁じられているが、普段は米国管理下に置いておいており、核戦争が始まったら、条約はご破算になるからこのシステムに問題はないというのが米国(及びNATO諸国)の主張だ。NPT交渉において旧ソ連が、以前からNATO諸国に配備されていた米国の核兵器に関する米国の主張を受け入れたという経緯がある。この仕組みによって「西ドイツ」などの独自核武装を防ぎたいという点で米ソ双方の利害が一致したのだ。

NATO加盟国は、フランスを除きすべて、「核計画グループ」に参加していて、NATOの核抑止の状況・活用に関する協議・決定に関わっている。ただし、核投下の最終決定を下すのは米国大統領だ。(ヨーロッパの5カ国に合計約100発の米軍の核兵器が配備されているが、イタリアのアビアノ基地配備の20発は米軍機用であり、トルコ配備の20発には投下用に割り当てられたトルコ機はなく、米軍自身の投下用航空機も常駐とはなっていないことに注意。)

| 国名 | 空軍基地名 | 核兵器 | 各国運搬航空機 |

| ベルギー | クライネブローゲル | B61-3/-4 15発 | F-16 |

| ドイツ | ビュッヘル | B61-3/-4 15発 | PA-200 |

| イタリア | アビアノ | B61-3/-4 20発 | F-16 (米軍) |

| ゲディ | B61-3/-4 15発 | PA-200 | |

| オランダ | フォルケル | B61-3/-4 15発 | F-16 |

| トルコ | インジルリク | B61-3/-4 20発 | 無 |

| 計:5ヵ国 | 100発 |

出典:NNSA Removes F/A-18F Super Hornet From Nuclear Bomb Fact Sheet

核共有は、単なる「持ち込み」を超えた体制だ。日本は、NPT2条で、核兵器を「直接または間接に受領しない」ことを約束している。米科学者連合(FAS)の核問題専門家ハンス・クリステンセン氏は核情報用に執筆したメモ(2018年5月掲載)で次のように述べている。

日本とのニュークリア・シェアリング体制は、核兵器国から直接的にも間接的にも核兵器を受領しないというNPTの下での日本の義務に対する違反を意味する。NATOのニュークリア・シェアリングがNPTによって受け入れられている唯一の理由は、条約が交渉され、発効した当時すでに存在していたからだ。しかし、日本とのシェアリング体制は、日米がNPTに署名した後での新たな体制となる。NATO形式の体制のものとなれば、日本のニュークリア・シェアリング体制においては、日本の発射装置が核兵器を発射できるものとなり、日本の軍人がこれを使う訓練を受け、戦争の際に、核兵器の使用のために、これらの兵器を物理的に移譲しコントロールを受け渡す手続きを設定することになる。これは、日本のNPTの下での義務や、核拡散防止や核兵器削減及び究極的廃絶のために努力するとの繰り返しなされてきた表明と相容れない。

以下、時系列的に石破氏の発言を見ていこう。

石破氏の核共有関連の発言の経緯

2017年 石破氏、核兵器の持ち込みを前提に核共有の検討を提唱

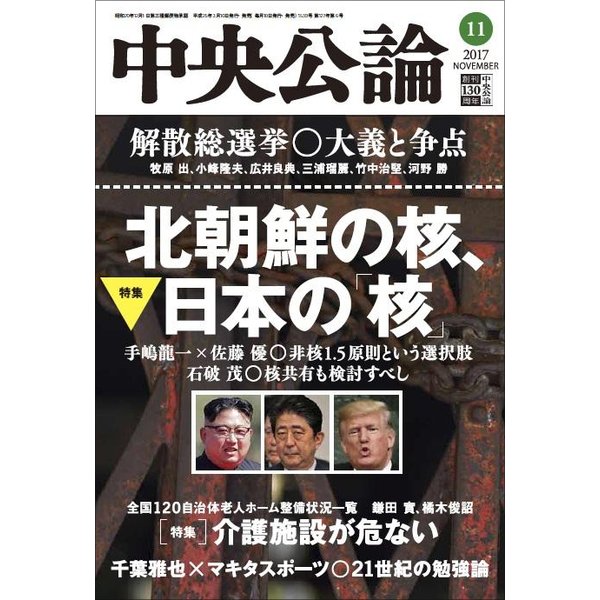

石破氏は、2017年9月4日、自身の議員グループ「水月会」で、同日に行われた北朝鮮の6回目の核実験に触れ、米国の核兵器を持ち込まないことを含む非核三原則を見直すべきだと主張した。このことがきっかけとなって招待された9月6日のテレビ朝日の番組で、同氏は、米国の核の傘で守ってもらいながら「持たず、つくらず、持ち込ませず、議論もせず」でいいのかと問いかけ、「ニュークリア・シェアリング」(核共有)も含めて議論をすべきとの考えを示した。そして翌日にも同局に出演して同じ主張を繰り返した。そして、その翌日、9月8日には、自身のブログで、核共有などの「核戦略については随分と以前から公の場でも論じて」きていると説明した。

この後、石破氏は中央公論11月号に「『持ち込み』から共同保有まであらゆる議論が必要だ」と題された論考を発表した。そこで次のように述べている。

3原則のうち『持ち込ませず』について、もう少し可能性を広げて検討し、議論してみるべきです。それは日本の米軍基地に核ミサイルを持ち込み、配備することになるのか。または、共同保有、『ニュークリア・シェアリング』という道筋になるのか。結論まで、緻密な検討が必要になるでしょう」

2022年 故安倍晋三元首相、核共有検討をと主張 石破氏、同意表明

2022年2月27日、フジテレビの番組で安倍晋三元首相が、核共有の議論をすべきだと述べて注目されたことは、まだ記憶に新しいだろう。ロシアによるウクライナ侵攻を背景になされた元首相の発言は以下の通りだ。

国内核の問題は、NATOでも例えば、ドイツ、ベルギー、オランダ、イタリアは核シェアリング(核共有)をしているんですね。自国に米国の核を置いていて、それを(航空機で)落としに行くのはそれぞれの国がやるというデューアル・キー・システムですね。こういうことをやっているということは、恐らく多くの日本の国民の皆さんも御存じないだろうと思います。日本はもちろんNPTの締約国で、非核三原則がありますが、世界はどのように安全が守られているか、という現実について議論していくことをタブー視してはならないと私は思います。

これに呼応して、石破氏は翌3月7日、ABEMA Primeに出演し、やはりロシアのウクライナ侵攻に危機感を示しながら、次のように述べている(ABEMA Times 記事2022/3/9) 。

私は核共有の話を、何年も前からしてきた。“そんなことをやっても意味がない”、“最終的にはアメリカが使う権限を持っている。戦闘機に積むタイプのものだから、実際に使うことになっても、ものすごく時間がかかる”など、否定論はいっぱいある。しかし、なぜドイツやベルギーなどの国々がこの政策を採っているのかを突き詰めて理解しないまま“そんなものはダメだ”と言うのは思考停止だ。

(画面には「日米同盟は機能?アジア版NATOの重要性は」との表示がある。)

岸田文雄首相は、2月27日の安倍発言の翌日28日の参院予算委員会」で次のように述べ、核共有導入の可能性を否定した。

御指摘のニュークリアシェアリングという課題ですが、その中身について、平素から自国の領土に米国等の核兵器を置き、有事には自国の戦闘機等に核兵器を搭載、運用可能な体制を保持することによって自国の防衛のために米国の抑止力を共有する、そういった枠組みを想定しているものであるとしたならば、これは、今外務大臣から申し上げたように、この非核三原則を堅持するという我が国の立場から考えて、これは認められないと認識をいたします。

一方、自民党は、安全保障調査会(会長・小野寺五典元防衛相)が3月16日に核共有問題について勉強会を開いた。高市早苗政調会長(当時)の求めに応じたものだ。報道によると、岩間陽子政策研究大学院大教授と神保謙慶応大教授の講演で、配備された核が最初の攻撃対象となるなどの説明を受け、調査会として、「核共有は日本にはなじまない」との結論に達したという。

安倍元首相は、5月6日、BSフジの番組で、日本に対する核攻撃があった場合の報復の手順を日米で決めるべきと主張している。「必ずアメリカが報復すると相手が思わなければ抑止力にならない。核の傘をより現実的にしていくため、どのような手順で報復をするのか等を日米で協議し決めていく必要がある。日本も核シェアリングをしろというのではなく、核についての議論を深めていくべき」という。上述のNATOの核計画グループの機能を意識してのことだろう。

なお、安倍発言に関連して、2023年9月13日、米国訪問中の立憲民主党の泉健太代表(当時)が、前日にキン・モイ国務次官補代理(東アジア・太平洋担当)から「日本と韓国における米国の核共有は非現実であり、米国は望んでいない」と伝えられたことを明らかにした(米、日本と「核共有」望まず 国務省幹部、泉立民代表に伝達 時事通信 2023年09月14日)。

2023年 石破氏、国会で「核配備抜き」の核共有を主張

石破氏は、2023年12月15日衆院予算委員会で、次のように述べて新しい核共有の定義案を披露している。

故安倍総理が何を考えておられたか知る由もございませんが、核共有というのは、核兵器を共有することでもない。管理権を共有することでもない。そして、使用の決定を共有するものでもない。共有するものは何か。核抑止によるリスク、効果、それを共有するのであり、意思決定に至るプロセスを共有する。それがニュークリア・シェアリングの本質だと私は思っているし、非核三原則に抵触しない形でもそれは可能なものだと思っています。お考えはいかがなものでありましょうか。

要するに、石破氏は、核共有の本質は「意思決定に至るプロセスを共有する」ことだとして、核共有の「再定義」を試みている、これは、氏の「個人的理解・感想」であり、これを基に日本も核共有を検討すべきと主張するのは、国際的にもいらぬ誤解を招く。「核配備抜き」が本心であれば、核抑止・核使用について日米双方の理解を深める仕組みを作りたいと言えばいいだけの話だ。(NATO式核共有においても、通常時の核管理権は共有せず、核使用の最終決定は米国大統領が行う。ただし、冒頭で触れたように投下行為に参加するという意味で核を「共有する」仕組みだ。)

(付言すると、1999年に、核共有に詳しいドイツの「ベルリン大西洋安全保障情報センター(BITS)」の故オットフリート・ナサウアー所長から、「核配備抜き核共有」の可能性・利点について聞かされたことがある。ただし、これは、ヨーロッパにすでに配備されている米国の核兵器を撤去した上で、既存の核計画グループの協議機能を残そうという話だ。米国の一方的な核使用決定を牽制するという意図に基づくもので、石破氏の「再定義」とは全く異なる。)

岸田首相は、石破氏の提案に対し、「米国の拡大抑止は、我が国の安全保障にとって不可欠」とした上で、核共有については、「非核三原則や原子力基本法を始めとする法体系との関係からは認められず、政府として議論することは考えていない」と応じた。

2024年9月末、石破氏、アジア版NATO提唱 核持ち込み・核共有の検討を!と

9月末に米ハドソン研究所が公表した自民総裁選候補者らの論考の中で、石破氏は「アジア版NATOにおいても米国の核シェアや核の持ち込みも具体的に検討せねばならない」と述べている(日本語)。(各紙は27日公開と報じているが、なぜか、同研究所の各候補の論考を載せたページが9月18日付け、石破氏だけのものを載せたページは25日付けとなっている。前者について研究所所員がつぶやいたのが日本時間で26日夜だった。)

今のウクライナは明日のアジア。ロシアを中国、ウクライナを台湾に置き換えれば、アジアにNATOのような集団的自衛体制が存在しないため、相互防衛の義務がないため戦争が勃発しやすい状態にある。この状況で中国を西側同盟国が抑止するためにはアジア版NATOの創設が不可欠である。

……

最近では、ロシアと北朝鮮は軍事同盟を結び、ロシアから北朝鮮への核技術の移転が進んでいる。北朝鮮は核・ミサイル能力を強化し、これに中国の戦略核が加われば米国の当該地域への拡大抑止は機能しなくなっている。それを補うのはアジア版NATOであり、そこでは中国、ロシア、北朝鮮の核連合に対する抑止力を確保せねばならない。アジア版NATOにおいても米国の核シェアや核の持ち込みも具体的に検討せねばならない。

石破氏には、この主張と、2023年の岸田首相への問いかけや、総裁選の中で披露した「持ち込み抜き核共有」論との矛盾について、明確な説明をする責任がある。

核共有についての情報共有の必要性

手を替え品を替え登場し続ける核共有論。今回は自民党総裁・首相の主張となる(故安倍首相は、在任時の2016年10月11日の参議院予算委員会において、過去に核共有が一つの選択肢だと述べたことについて問われ、「それが非核三原則に抵触する中では、当然それは行えない…それはあくまでも言わば研究として申し上げた」と述べている)。早急に国民や政治家の間で核共有についての正確な情報が「共有」されるようにすることが重要だ。

なお、高市早苗総裁選候補は、2022年4月19日、にっぽん放送のインタビューで、「いまの日米同盟のなかで、そのような仕組み[核共有]がつくれるかどうかと言うと、かなりハードルが高いのではないでしょうか。ただ、議論すること自体は封じられるべきではないと思います」と述べている。だが、有事の際には国民の命を守るために、「核の持ち込み」は例外として認めるべきとの主張だ。高市氏は、総裁選に合わせて出版した編著『国力研究 日本列島を、強く豊かに。』でも、「持ち込み」について同様の主張を展開している。

初出 市民連合 ひろば: 自民・石破新総裁、 「核持ち込みなし」の核共有を!と ── 定義上も過去の発言からも無理な主張

資料

有事の際の「核の持ち込み」に関する鳩山由紀夫民主党政権岡田克也外務大臣の見解

○岩屋委員(自民党岩屋毅議員)

きょうは、そこまでの話が聞けてよかったなというふうに思います。やはり、そのときの政権として、万やむを得なき場合には、非核三原則の一部にその例外が生じることがあってもやむを得ない、これは当然、そういう判断に立ってしかるべきだと私は思うんですよ。……

○岡田国務大臣

委員言われましたが、私は、緊急時に非核三原則の例外をつくるべきだということを言っているわけではありません。しかし、本当にぎりぎりの局面になれば、我々は非核三原則を守る、堅持する、その方針を変えませんが、しかし、最終的には、それは国を、国民の命をどう守るかという話でありますから、そのときの政権がぎりぎりの判断をどうするか、大事なことは、きちっと国民に説明する、そういうことだと私は思っております。……

○笠井委員(笠井亮共産党議員)

大臣は、前々回の私への答弁で、九一年の政策、九四年の政策、これは変わっていない、確認はしていると言われたわけで、大臣が、確認はしている、変わっていない米国の政策というのは、水上艦艇から核兵器を撤去したけれども、攻撃型原潜に必要があれば随時トマホークを搭載する体制を維持しているということであります。さらに、今、大臣も言われましたが、米国が有事と判断した際には核兵器を再配備することを宣言しているわけで、それでも核兵器は持ち込まれることはないと断言できますか。

○岡田国務大臣

今まではなかったということは言えます。

今後の問題というのは、先ほど岩屋議員とも議論をしたところであります。我々としては、非核三原則、鳩山内閣として堅持するという方針であります。しかし、日本自身の安全にかかわるような重大な局面というものが訪れて、そしてそのときに核を積んだ艦船が一時寄港する必要が出るというような、そういう仮定の議論は余りしたくありませんが、そういうことになったときに、我々は非核三原則を堅持いたしますが、最終的にはそのときの政権がぎりぎりの判断というものを政権の命運をかけて行うということだと思います。

非核三原則というのは、これはやはり日本自身を核の脅威から遠ざける、こういう考え方に立って行われているものだと私は認識いたしますけれども、いざというときの、日本国民の安全というものが危機的状況になったときに原理原則をあくまでも守るのか、それともそこに例外をつくるのか、それはそのときの政権が判断すべきことで、今、将来にわたってそういったことを縛るというのはできないことだと思います。

いずれにしても、鳩山政権としては非核三原則を堅持する、そのことははっきり申し上げておきたいと思います。