2009年に開かれた米議会委員会の会合で秋葉剛男公使(現外務省事務次官)が提出した文書の内容がトランプ政権の「核態勢の見直し(NPR)」のそれと似通っているとして話題を呼んでいます。共同通信の太田昌克編集委員の英文記事によると政府関係者は同NPR「日米核コミュニティーのコンセンサス」と位置づけているとのことです。これが何を意味するのか。日本の核政策が米国の核政策に与えてきた影響について簡単にまとめてみました。

2009年米議会委へ提出の外務省文書から見る日本の核政策

オバマ・トランプ両政権の「核態勢の見直し」と日本

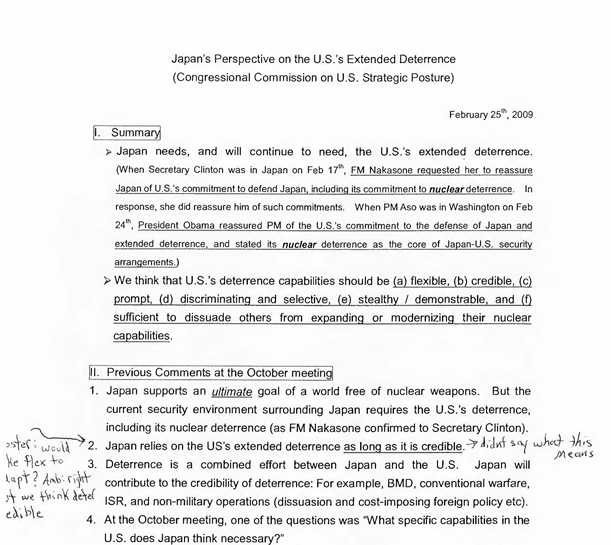

2009年に開かれた米議会委員会の会合で秋葉剛男公使(現外務省事務次官)が提出した文書の内容がトランプ政権の「核態勢の見直し(NPR)」のそれと似通っているとして話題を呼んでいる。舞台はオバマ政権のNPRの際、その参考に供する報告書を作成するためとして議会が設置した「米国戦略態勢議会委員会」(委員長はウィリアム・ペリー元国防長官、副委員長はジェイムズ・シュレシンジャー元国防長官)。2009年2月25日の同委員会における秋葉公使らの説明に関連した文書は次の三つだ。①秋葉公使が使用した3ページの文書、②同文書に議会委員会スタッフの手書きメモが入ったバージョン、③議会委員会スタッフからモートン・ハルペリン委員に送られた議事要約文書(文書原文及び日本語訳)(③によると、公使の最初の発言は①の文言に忠実に従った)。これらを入手した米「憂慮する科学者同盟(UCS)」の米中関係及び核問題専門家のグレゴリー・カラキー氏が日本のジャーナリストらに提供するとともに、今年2月16日にブログで取りあげたのが報道の発端だ。これらの文書そしてその背景を見れば、今年2月2日(日本時間3日未明)のトランプ政権NPRの発表の直後の2月3日に「今回のNPRを高く評価」との外務大臣談話が発表されたのは驚くに値しないことが分かる。

トランプ政権NPRは、サイバー攻撃も含む核兵器以外の攻撃に対しても核で報復する可能性を強調し、使いやすい威力の小さな核弾頭の開発計画を打ち出した。このため「核のない世界」の夢を語ったオバマ政権の2010年4月のNPRとの違いが大きく報じられた。上院に対し「包括的核実験禁止条約(CTBT)」の批准を求めないと断言したのも、批准を追求したオバマ政権と異なるところだ。ただし、オバマ政権の政策も、軍縮派に批判される部分が多々あったことを指摘しておくべきだろう。オバマ政権下でも向こう30年で総額1.2兆ドル以上(2017年のドルで計算)という核兵器の近代化・維持・改造計画が続けられていた。一方的で劇的な核削減が追求されていたわけではないのだ。また、オバマ政権は、米国及び同盟国に対する敵の核攻撃を抑止すること――そして、必要とあれば報復すること――を米国の核兵器の唯一の目的(役割)とすることを目指すとしながらも、結局「唯一の役割」宣言を出せずに終わった。この理由の一つが日本の核政策だったことは後で見よう。

実は、秋葉公使らの発言は2009年にも問題になっていた。議会委員会の最終報告書の発表に合わせて開かれた議会公聴会(2009年5月6日)の後、「米科学者連合(FAS)」の核問題の権威ハンス・クリステンセン氏は、ほとんど廃棄の決まっている核弾頭型巡航ミサイル「トマホーク」(TLAM/N)を復活させようという米国内の動きの原動力に日本の核政策がなろうとしていると警鐘を鳴らした。ブッシュ大統領(父)が1991年に水上艦及び攻撃原潜の核兵器を撤去するとの一方的措置を実施した際に陸上げされた後、廃棄を待っていたものだ。同氏は、「核情報」へのメール(5月12日)でこう述べた。「『国防長官タスク・フォース』(2008年12月最終報告書)や『米国戦略態勢議会委員会』(09年5月最終報告書)に対して日本政府関係者が行ったとされる不確かな発言が、ここワシントンでは、オバマ政権の核軍縮のアジェンダを阻止し、不必要な核兵器の維持の必要性を主張するために使われている。核トマホークは、戦術核が世界中に配備されていた時代の冷戦型兵器だ。基本抑止には必要のないもので、米軍は、長年これを廃棄しようとしてきている。」(二つの報告書と核トマホークの配備を要求する日本の立場。)この状況が日本のマスコミでも報道されたのを受け、民主党政権の岡田克也外相(当時)が、同年12月24日、米国務・国防両長官に書簡を送り、前政権時代でのことではあるがもし「我が国外交当局者が……TLAM/Nの退役に反対」したとすれば、「それは核軍縮を目指す私の考えとは明らかに異なる」と伝えたこともあり、オバマ政権NPRでTLAM/Nの廃棄が決まった。

日本の反核運動に対して警鐘を鳴らした時点ではクリステン氏は①~③の文書を入手していなかったのだが、今回のUCSによる公表で当時の事情がより明らかになってきた。秋葉文書(①)は、トランプ政権のNPRと同じ論理で小さな威力の核兵器の必要性を訴えている。「日本は、米国の拡大抑止を必要としており、必要とし続ける。……我々は、米国の抑止能力は(a)柔軟で、(b)信頼性があり、(c)即応性を持ち、(d)[対象を]区別・選別する能力、(e)ステルス性・示威可能性を持ち、(f)他国に対し、その核能力を拡大・近代化することをあきらめさせるのに十分でなければならない、と考える。……日本は、米国の拡大抑止に──それが信頼性を持つ限りにおいて──依存する。」さらにサイバー攻撃の抑止をも核の任務とすることを要望している。また、③によると、同行していた金井正彰氏は、「低威力・地中貫通型核兵器は、拡大核抑止の信頼性を強化するだろうと述べた」という。

TLAM/Nについては、「日本は、この兵器システムの詳細を知る立場にはない」と前置きした上で次のように述べている。「TLAM-Nはオプションの柔軟性を提供すると言われている(低威力であり、海洋発射型(ステルス性)、スタンドオフ型([遠くから発射するので]生き延びる能力を持つ)で、遊弋できる。)米国がTLAM-Nを撤廃すると決定するのなら、この能力の損失がどのように埋め合わされるのかについて十分に前もって協議して欲しい。」

先制不使用に反対する日本と日本の核武装を心配する米国

秋葉公使らの発言は議会委員会にどう解釈されたかを見てみよう。最終報告書は「我々の作業の中で、アジアの米国の同盟国の一部は巡航核ミサイルの退役について非常に憂慮しそうであることが明らかになった」と述べている。そして、上述の公聴会でシュレシンジャー副委員長はこう主張した。「日本は、米国の核の傘の下にある30ほどの国の中で、自らの核戦力を生み出す可能性の最も高い国であり、現在、日本との緊密な協議が絶対欠かせない。過去においては、日本は旧ソ連の脅威についてはそれほど心配していなかった。しかし、最近中国がその能力を高めており、日本の懸念が高まっている。それで日本は我が国との協議を望んでおり、我が国のさらなる確約を求めているのだ。」シュレシンジャー副委員長は元々、TLAM/Nの存続を唱え、核兵器の役割を重視する人物として知られていたが、核削減派として知られるペリー委員長もこう述べている。「現在でも、ヨーロッパとアジアの両方において我々の拡大抑止の信頼性についての懸念が存在している。彼らの懸念について注意することが重要だ。抑止が我々の基準において有効かどうか判断するのではなく、彼らの基準も考慮しなければならない。それに失敗すると、シュレシンジャー博士が言ったように、これらの国々が、自前の抑止力を持たなければならないと感じてしまう。つまり、自前の核兵器を作らなければならないと感じる。そうすると、別の失敗、すなわち核拡散が起きてしまう。」

米国側の懸念の背景には、日本に対する核以外の攻撃に対しても、核で報復するオプションを米国が維持することを望むとしてきた日本の政策がある。日本政府は、この立場を外務省及び宮澤喜一官房長官による1982年の答弁以来、国会その他の場で繰り返し表明してきた(先制不使用問題に関する政府答弁例)。この立場を裏返せば、米国が核兵器の役割を縮小すれば、日本の核武装をもたらす恐れがあるという議論となる。上述のペリー元国防長官の発言は深刻な懸念が米国に存在することを示している。秋葉文書だけにとらわれるのではなく、この「日本が核軍縮の足を引っ張る構図の歴史」を振り返ることが重要だ。

冒頭で触れた通り、オバマ大統領が「核態勢の見直し」の際と退陣直前に、核兵器を先には使わないとする「先制不使用政策」採用を検討しながら、不採用に終わった重要な理由の一つが日本の反対だった。ケリー国務長官が「米国の核の傘のいかなる縮小も日本を不安にさせ、独自核武装に向かわせるかもしれないと主張した」ことが不採用決定の裏にあったとニューヨーク・タイムズ紙(2016年9月5日)が伝えている(先制不使用断念──日本の核武装の懸念が一つの理由と米紙)。クリントン政権でも先制不使用宣言が検討されながら、採用されなかった。③の宛先だったハルペリン氏は、1997年8月末にトーマス・グレアム元大統領特別代表(クリントン政権:軍縮担当)とともに日本を訪れた際、日独両国の独自核武装の懸念が、不採用の重要な理由の一つだと筆者に述べている。同氏は、ジョンソン、ニクソン両政権で要職に就き、クリントン政権時代に大統領特別顧問、国家安全保障会議メンバー、国務省政策企画本部長(1998-2001年)を務めた人物だ。グレアム元特別代表は「唯一の理由」と言い切った。トランプ政権のNPRも、使える核の開発は同盟国を安心させ、独自核武装を防ぐことになると述べている。

同盟国との協議が必要とする委員会の報告書の結論を反映して、2010年2月から「日米拡大抑止協議」が年2回ほどの割合で開かれるようになった。これは、ペリー元国防長官のような考えを持つ人々が日本側に、「唯一の役割」宣言をしても日本のための拡大抑止は十分機能すると考える理由を説明する場になる可能性もあったが、実態はそうではなかったようだ。協議の基礎を築いたのは議会委員会の報告書を中心になってまとめた後、国防省に入ってオバマ政権のNPRの作成でも同様の役割を担ったブラッド・ロバーツ国防次官補代理(当時)(核・ミサイル防衛政策担当)と秋葉氏だ。現在ローレンス・リバモア[核兵器開発]国立研究所の「世界安全保障研究センター」所長の任にあるロバーツ氏は核兵器の役割や数の低減に反対する立場を表明している。テーラーメイドの服のように個々の状況に「合わせて仕立てた」(テイラード)抑止力が必要だとの主張は、トランプ政権のNPRにあるものと同じだ。日米協議で日本側が学んだのは彼の理論だろうか。

太田昌克共同通信編集委員の英文記事(3月30日付)によると、秋葉文書の作成にかかわった政府関係者は、トランプ政権のNPRにあるのは「日米核コミュニティーのコンセンサス」だと述べたという。同NPRでは、使える核として1)戦略原潜発射ミサイル(SLBM)用の低威力弾頭と2)「海洋発射巡航ミサイル(SLCM)」の開発が謳われている。後者は、不必要としてオバマ政権が廃棄を決めたTLAM/Nに代わる役目を担うことになっている。SLCMが秋葉文書提出から9年の歳月を経て、ゾンビのように復活しようとしている――「日米核コミュニティー」の名において。

(本稿は、日本反核法律家協会の機関誌『反核法律家』(5月末刊行予定)への寄稿のお誘いを受けて執筆。同編集部の了解を得て、掲載。)

参考

- 沖縄にカラの核貯蔵庫」案容認?──核削減に不安な日本が「それはいい」と安堵? 核情報 2018. 3. 26

- オバマ・トランプ両政権の「核態勢の見直し」:2009年米議会委員会への日本側提出文書から見る米核政策の裏側 米NGOが入手──提出者は現外務次官 核情報 2018. 3. 1

- 先制不使用問題背景説明 核情報 1999年

- 先制不使用問題特集 核情報