秋葉剛男外務省事務次官が在米日本大使館公使時代の2009年に沖縄での核貯蔵庫建設案を「容認」「肯定」したことが判明、外務省がこれを否定、しかし、というような報道が続いています。これは、オバマ・トランプ両政権の「核態勢の見直し」で紹介したオバマ政権の「核態勢見直し(NPR)」に関連した米議会委員会における日本側の見解説明を巡るものです。見出しだけだと、米国が核兵器の持ち込みを強く要請し、日本側が渋々「容認」「肯定」したという話だとの印象を持ってしまうかもしれません。しかし、問題は、米国の核削減の「悪影響」について日本側が懸念を表明した後でのやり取りという文脈です。

心配する日本に対し、それでも「持ち込み」はダメだと言うのなら、ひとまず空っぽの核貯蔵庫を建設しておくのではどうかと議会委副委員長が聞く。それに対し、秋葉公使が「説得力がある(妥当である)」と答えたらしい。言い換えると「それはいい」と安堵したことを示唆する文書が見つかったということです。以下、箇条書きの形で関連文書と沖縄問題の部分を整理するとともに、その背景を振り返っておきましょう。

関連文書の整理

舞台はオバマ政権のNPRの際、その参考に供する報告書を作成するためとして議会が設置した「米国戦略態勢議会委員会」(委員長はウィリアム・ペリー元国防長官、副委員長はジェイムズ・シュレシンジャー元国防長官)。

報道で登場する2009年2月25日の同委員会における秋葉公使らの説明に関連した文書は次の三つ。

これらを入手した米「憂慮する科学者同盟(UCS)」のグレゴリー・カラキーが日本のジャーナリストらに提供するとともに、今年2月16日にブログで取りあげたのが報道の発端。①は、「日本は米国の拡大抑止に──それが信頼性を持つ限りにおいて──依存する」と述べ、廃棄の決まっていた潜水艦発射巡航核ミサイル(TLAM/N)について、同兵器の重要性を列挙した上で、これが廃棄されるならどのようにしてこれを補うのか説明が欲しいと要請。③によると、公使の最初の発言は①の文言に忠実に従った。(UCSは②を今年になって入手。)

沖縄問題

①には沖縄は登場しないが、③には、公使の説明後「沖縄かグアムに核貯蔵施設を建設することについて日本はどう見るかとのシュレシンジャー博士からの質問に対し、秋葉公使はこのような提案は説得力があると思うと述べた」とある。

②の関連部分

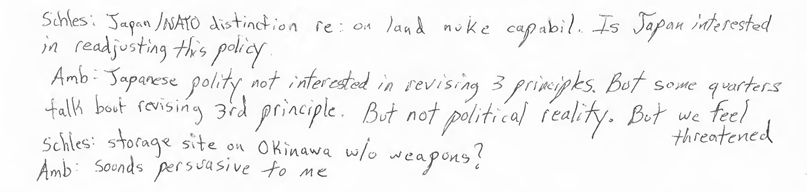

シュレシンジャー:地上核能力に関する日本と[5ヵ国に米核爆弾が配備されている]NATOとの違い。日本はこの政策を調整することに関心はあるか。

[秋葉]公使:日本の政治体制は非核三原則を変更することには関心がない。しかし、非核三原則の三つ目[持ち込ませない]の修正について議論している者もいる。しかし、政治的には現実的でない。しかし、我々は脅威を感じている。

シュレシンジャー:沖縄に兵器なしの貯蔵庫?

[秋葉]公使:説得力があると思う。

(注:実際の秋葉公使の発言の意図、それを聞いた側の捉え方などは、議事録を確認するとともに当事者らの証言と照合しないと分からない部分が残る。UCSによると、議事録を保管している「米平和研究所(USIP)」は、日本の同意があれば議事録を開示する用意があるという。UCSは、日本の議員、マスコミに対し、議事録の開示に同意するよう日本政府に働きかけるよう要請している。日本側の議会委員会に対する発言はその報告書に影響を与え、報告書には見解を聴取した日本政府関係者として次の4人の名前が記載されている。UCSはその意味で秋葉氏らの発言をオフレコとする主張は正当性がないとしている。

秋葉剛男公使 日本大使館政務班長 2009年

石井正文公使 日本大使館政務班長 2008年

飯島英俊 日本大使館政務班一等書記官

金井正彰 日本大使館政務班一等書記官)

河野太郎外務大臣、3月6日の記者会見で秋葉氏がそのようなことはないと答えたと発言。同日「外務省の日米安保課は『出所不明の文書へのコメントは控える』」と返答との報道。3月13日に沖縄県主催シンポジウム(ワシントンDC)で登壇したモートン・ハルペリン氏がインタビューで、メモは本物と答え、③が同氏宛のものであることを認める。同氏は、ジョンソン、ニクソン両政権で要職に就き、クリントン政権時代に大統領特別顧問、国家安全保障会議メンバー、国務省政策企画本部長(1998-2001年)を務めた人物。

(当人が自分宛てと認めたので、オバマ・トランプ両政権の「核態勢の見直し」で関連情報を伏せていた部分訳を全訳に差し替えるととともに、原文を掲載。)

日本の核武装を心配する米国という文脈

議会委員会最終報告書(2009年 5月 6日):「我々の作業の中で、米国のアジアの同盟国の一部は巡航核ミサイルの退役について非常に憂慮するだろうということが明らかになった。」

上記報告書発表の議会公聴会(2009年 5月 6日)でのシュレシンジャー副委員長の発言

日本は、米国の核の傘の下にある30ほどの国の中で、自らの核戦力を生み出す可能性の最も高い国であり、現在、日本との緊密な協議が絶対欠かせない。過去においては日本は旧ソ連の脅威についてはそれほど心配していなかった。しかし、最近中国がその能力を高めており、日本の懸念が高まっている。それで日本は我が国との協議を望んでおり、我が国のさらなる確約を求めているのだ。

(シュレシンジャー元国防長官はTLAM/Nの存続を唱え、核兵器の役割を重視する人物として知られていた。)

同公聴会でのペリー委員長の発言

現在でも、ヨーロッパとアジアの両方において我々の拡大抑止の信頼性についての懸念が存在している。彼らの懸念について注意することが重要だ。抑止が我々の基準において有効かどうか判断するのではなく、彼らの基準も考慮しなければならない。それに失敗すると、シュレシンジャー博士が言ったように、これらの国々が、自前の抑止力を持たなければならないと感じてしまう。つまり、自前の核兵器を作らなければならないと感じる。そうすると、別の失敗、すなわち核拡散が起きてしまう。

(ペリー元国防長官は核削減派として知られる。)

2018年ペリー元委員長インタビュー(「核トマホーク復活日本の要請では」 赤旗 2018年 3月 4日)

秋葉公使は、「日本政府はTLAM/Nがあれば、感覚の問題として安心感を得られる。TLAM/Nは軍事的・技術的な問題ではなく、政治的な問題だ」と主張した……もし日本政府が必要だと考えるのなら、われわれはそこに注意を払わなければならなかった。なぜなら、日本が自ら核兵器を製造するより、はるかにましだからだ。もし私が大統領で、もし私が日本政府や国民にとって重要だと考えたなら、TLAM/Nを支持しただろう。……

[最終的にオバマ政権が不要として廃棄を確定したTLAM/Nに代わる海洋発射巡航核ミサイルの開発をトランプ政権のNPRが決めたことについて]日本政府がそれを望んでいるのではないかと想像している。

背景にある先制不使用に反対する日本という文脈

オバマ大統領が「核態勢の見直し」の際と退陣直前に、核兵器を先には使わないとする「先制不使用政策」採用を検討しながら、不採用に終わった重要な理由の一つが日本の反対だった(先制不使用断念──日本の核武装の懸念が一つの理由と米紙)歴代政権の首相・外務大臣らは先制不使用に反対する官僚の作文を読み続けている(歴代政権の文言)。米国が先制不使用を宣言すれば不安に感じた日本が核武装してしまうことになるという懸念が長年に渡って米国側に存在している。2009年の秋葉公使発言の真意は別として、この「日本が核軍縮の足を引っ張る構図の歴史」を振り返ることが重要。クリントン政権でも先制不使用宣言が検討されながら、採用されなかった。ハルペリン氏は、1997年8月末にトーマス・グレアム元大統領特別代表(クリントン政権:軍縮担当)とともに日本を訪れた際、日独の独自核武装の懸念が、不採用の重要な理由の一つだと述べている。グレアム元特別代表は唯一の理由と言い切った。

米国は日本の反核運動を当てにしていないということです。さあどうする日本の反核運動?

参考:

- オバマ・トランプ両政権の「核態勢の見直し」 2009年米議会委員会への日本側提出文書から見る米核政策の裏側 米NGOが入手──提出者は現外務次官 核情報 2018. 3. 1

- 非核三原則──持ち込ませずについての議論が必要? 核情報 2017.10.31 2)実は非核2原則?──沖縄再配備密約(同参考資料編)

- 先制不使用問題 核情報特集

- The Role of Nuclear Weapons: Japan, the U.S., and “Sole Purpose”,Masa Takubo, Arms Control Today, November 2009

- 「沖縄に核」日本容認 09年、米の貯蔵庫建設提案に 大使館関係者「説得力がある」 赤旗 2018年3月5日

- 米国 秋葉氏、沖縄核施設容認か 米科学者団体が明かす 毎日新聞(共同) 2018年3月6日、(英文)

- 沖縄に核施設「説得力ある」 日本側、2009年の米聴取に肯定的見解 沖縄タイムス 2018年3月6日

- 沖縄核 再配備の恐れ/カラーキー博士、辺野古弾薬庫を注視/新基地建設阻止訴え 沖縄タイムス 2018年3月6日

- 秋葉外務次官、核施設見解めぐり取材に応じず 沖縄タイムス 2018年3月6日

- 沖縄核貯蔵提案「説得力ある」 米議会聴取に秋葉外務次官、09年に発言 メモ存在も本人は否定 琉球新報 2018年3月6日

- 外相記者会見 2018年3月6日、(英語)

*ヒアリングは「米国戦略態勢議会委員会」からであって、米軍側からではない。核態勢の見直し(NPR)関連

【記者】2009年のNPRに関する米軍側からのヒアリングに関して,当時,日本大使館の公使だった秋葉次官が,沖縄への貯蔵庫建設について説得力があるとの肯定的な見解を示したメモが見つかったとの報道があります。事実関係,どのように把握していらっしゃいますでしょうか。

【河野外務大臣】秋葉さんにも確認しましたが,そのようなことはないということでした。

【記者】もし,そのような見解があったとすれば,非核三原則に反するというお考えでしょうか。

【河野外務大臣】非核三原則を堅持するというのが我が国政府の一貫した立場ですので,それに反するような示唆というのはなかったということです。

【記者】ヒアリングを受けたという事実はあるのですか。

【河野外務大臣】様々,日米のやり取りの中で,当然,NPRについても日本側からいろいろなことは申し上げているということはございます。

- 「沖縄に核」容認”メモは本物 当事者の元米高官 本紙に証言 赤旗 2018年3月15日

- 沖縄に核施設、日本側が肯定発言 元米高官「メモは正確で信頼できる」 沖縄タイムス 2018年3月15日

- 核トマホーク復活 日本の要請では ペリー元国防長官証言 赤旗 2018年3月4日