六ヶ所再処理工場と

核拡散

田窪雅文 ウェブサイト「核情報」主宰

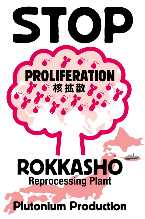

表紙使用のポスター・デザイン:荒川俊児

- はじめに

- 注意すべき3つのポイント

- ウラン濃縮と再処理とは

- プルトニウム利用は古い発想

- 有り余っているプルトニウム

- 運転を急ぐ本当の理由

- 核のゴミ捨て場的状況は再処理では改善されない

- 行方のつかみにくいプルトニウム

- 原発のプルトニウムでは核兵器ができないとの嘘

- ウランと混ぜて抽出されるから兵器に使えないとの嘘

- 再処理中止を求める世界の声

- 朝鮮半島の非核化に向けて

- 参考

2005年10月14日発行パンフレット再録

最新情報はこちらを参照

はじめに

12月(2005年)に青森県六ヶ所村の再処理工場(日本原燃所有)でプルトニウムの生産「試験」が始まる予定になっている。(ただし、高レベル廃棄物貯蔵施設の設計ミス問題のため、遅れが予想されている。)「アクティブ試験」という名だが、劣化ウランを使って行われている現在のウラン試験とは異なり、原子力発電所から出た実際の使用済み燃料を処理して、原爆の材料にもなるプルトニウムを取り出すことになる。「操業」の始まる2007年5月までに、400トンの使用済み燃料を処理して、プルトニウムを4トンも生産する計画である。原爆500発分以上の量である。計画によると、2007年の「操業」開始以後、年間処理量を少しずつ増やし、2011年からは、年間800トンの処理体制に入る。プルトニウム生産量は、年間8トン(原爆1000発分以上)となる。

1990年代初めまでに北朝鮮が使用済み燃料から分離して取り出した可能性があると推測されているプルトニウムの量は、11kg弱である。原爆1発の製造に必要な量を5kgとして、1−2発分のプルトニウムを北朝鮮が持ったかもしれないと考えられた。これが、朝鮮半島の最初の核危機を招いた。この量と比べれば、六ヶ所再処理工場の能力の大きさが分かるだろう。

核兵器の材料を作ることのできるウラン濃縮工場及び再処理工場の建設凍結を求める声が世界で高まっている。今年(2005年)5月に開かれた「核拡散防止条約(NPT)」再検討会議でも大きな問題となった。2000年の再検討会議以後に起きた北朝鮮やイランの核疑惑問題の浮上、闇市場の発覚、同時多発テロなどがその背景にある。ウラン濃縮工場や再処理工場を持った国がNPTに入ったまま秘密に核武装する可能性、これらの国が民生用と称して核技術や核物質を手に入れた後でNPTを脱退して核武装に進む可能性、工場でできた高濃縮ウランやプルトニウムをテロリストなどが盗んで核兵器を作る可能性、これらを第三国に売り渡す可能性などが心配されている。国際原子力機関(IAEA)のエルバラダイ事務局長は、これら施設の建設の5年間のモラトリアムを提唱した。

その中で世界の目が向けられているのが、稼働を間近に控えた唯一の再処理工場であり、非核保有国として初めての商業規模のものとなる六ヶ所再処理工場である。六ヶ所工場が運転開始となれば、同様の施設が他の国で運転されるのに反対することが難しくなる。ほぼ完成した六ヶ所再処理工場がエルバラダイ事務局長の新規建設モラトリアム案に入っているか否かに関わらず、同工場が運転を開始してしまえば、その他の国でのモラトリアムというのは、事実上不可能となってしまうだろう。日本の計画が、核拡散に弾みをつけることになる恐れがあるのである。

| 再処理工場 | 高レベル放射性廃棄物 貯蔵管理センター | ウラン濃縮工場 | 低レベル放射性廃棄物 埋設センター |

|

|---|---|---|---|---|

| 規模 | 最大処理能力 800トン・ウラン/年 使用済燃料貯蔵容量 3,000トン・ウラン | 返還廃棄物貯蔵容量 ガラス固化体1,440 本 将来的には2880 本 | 150トンSWU/年で操業開始 最終的には 1,500トンSWU/年の規模 | 1 号埋設設備、2 号埋設設備 合わせて8 万立方m (200リッ トルドラム缶約40万本相当) 最終的には約60 万立方m |

| 工期 | 工事開始:1993年 操業開始:2007年(予定) | 工事開始:1992年 操業開始:1995年 | 工事開始:1988年 操業開始:1992年 | 工事開始:1990年 埋設開始:1992年 |

| 建設費 | 約2兆1,900億円 | 800億円(※1) | 約2,500億円 | 約1,600億円(※2) |

※1: 高レベル放射性廃棄物( ガラス固化体)1,440 本分の建設費

※2: 低レベル放射性廃棄物約20 万立方メートル(200 リットルドラム缶約100 万本相当) 分の建設費

施設の一覧表・配置図の出典:日本原燃株式会社のサイトより

注意すべき3つのポイント

以下、六ヶ所再処理工場と核拡散の問題についてもう少し詳しく検討してみたい。ここで注意すべきことが3つある。1)六ヶ所再処理工場の運転開始に反対するのは、原子力発電に反対することとはまったく別のことである。(原子力を推進したければ、非経済的で核拡散という問題を抱える再処理に反対すべきだともいえる。)2)再処理は、使用済み燃料の処分問題を解決しない。再処理をした後にでてくる廃棄物を処分するにしろ、使用済み燃料をそのまま処分(直接処分)するにしろ、最終処分場がまだ見つかっていないという問題に変わりはない。3)日本のプルトニウム政策が核拡散問題に与える影響を論じることは、日本が核武装計画を現在持っているかどうかという議論とは直接は関係ない。

ウラン濃縮と再処理とは

ウランには核分裂を起こしやすいものと起こしにくいものがある。核分裂を起こしやすいウラン235の天然ウラン中の含有率は0.7%である。残りのほとんどは、核分裂を起こしにくいウラン238である。日本で運転されている軽水炉という普通の型の原子炉では、濃縮工場でウラン235の含有率を3−5%にしたものを使う。核兵器には、含有率を90%程度に濃縮したものを使う。原子炉の中では、ウラン235が核分裂を起こしてエネルギーを提供する一方、ウラン238は、プルトニウムに変わる。原子炉で使い終わった使用済み燃料を切断して溶かし、強烈な放射能を持つ核分裂生成物からプルトニウム及び燃え残りのウランを分離するのが再処理工場である。(厳密にはプルトニウムは原子炉で「生産」され、再処理工場では、分離されるが、再処理工場で「生産される」「製造される」という表現も使われる。) このプルトニウムは核兵器の材料にすることも、ウランと混ぜて燃料にすることもできる。

このように濃縮工場と再処理工場は、ともに、原子力発電の燃料の生産に使うことも、核兵器の材料の生産に使うこともできる。そのため、NPT第4条で謳われた原子力に関する各国の「奪い得ない権利」の中にこのような技術の取得・開発が入るかどうかがいま問題になっているのである。条約が作られた頃、これらの技術を開発する能力を持つ国として考えられたのは、日本、ドイツ、イタリア、スウェーデンなどといった技術先進国だった。核拡散防止というのは、これらの国に関する問題だった。ところがいまや、NPT発効後に核兵器を持ってしまった印パの他、北朝鮮、イラン、リビアなどにまで技術が広がっている。そして、その技術や部品が闇市場で手に入るまでに至っている。それでこれら技術の規制の必要が議論されているのである。ウラン濃縮工場は、全部なくしてしまえば軽水炉の運転ができなくなるが、再処理工場は、全部なくしても軽水炉の運転に支障はない。六ヶ所村「核燃料サイクル施設」ではウラン濃縮工場も1992年から運転されているが、ここでは、再処理工場に焦点を合わせる。

プルトニウム利用は古い発想

元々、使用済み燃料を再処理して、取り出したプルトニウムを利用するという発想は、1960年代から70年代初めにかけての産物である。当時は、ウランの埋蔵量は少ないと考えられており、また、原子力発電は世界的に急増すると見られていた。そのため、ウラン資源の枯渇を避けるために、高速増殖炉という特殊な原子炉でプルトニウムを燃料として燃やす一方で、消費されたよりも多くのプルトニウムをウラン238から生み出すという「夢」が生まれた。ところが、その後ウランの埋蔵量は当初予想よりも遙かに多いことが判明し、原発の方は当初予想ほど伸びなかった。その結果ウランは非常に安い価格で得られることになった。一方、高速増殖炉の開発は進まず、欧米各国がこぞって計画から撤退していった。「夢」はまさに「夢」に終わっているのである。

東海村のパイロットプラントでプルトニウムの分離が始まったのは1977年。この時点では、米国のカーター政権は、核拡散問題を重く見て、再処理をしない方針を決定し、他国にも同様の政策を取るよう働きかけていた。同じ頃、日本の各電力会社は、1982年から10年ほどの時期に発生する使用済み燃料を英仏の再処理工場で再処理する契約を結んでいる。六ヶ所再処理工場について地元の県や村との協定が結ばれたのが、1985年。再処理路線が経済的に意味をなさなくなってからの計画開始である。そして、1995年12月に、前年に臨界に達したばかりの高速増殖炉の原型炉「もんじゅ」がナトリウム漏れ事故を起こして運転停止となった。高速増殖炉での利用計画が上手く行きそうにないのが明らかになったため、1997年、政府は、通常の原子炉でプルトニウムを燃やす計画を発表した。プルトニウム酸化物とウラン酸化物を混ぜた「混合酸化物(MOX)」燃料を炉心の3分の1ほど装荷してプルトニウムを燃やそうというわけである。この決定を受けて、電力会社側は、2010年までに16−18基でMOX利用を実施するとの計画をまとめた。これで、年間7−11トンほどのプルトニウムを消費しよういうわけである。(政府は、燃えやすい分裂性のプルトニウムの量だけを対象とした5トン−8トンという数字を使う。)

有り余っているプルトニウム

また、同じ1997年の12月、日本は、IAEAに提出した文書において、以前から説明していた余剰プルトニウムを持たないとの方針を国際公約のかたちで宣言している。ところが、プルトニウム利用はまったく進んでおらず、増える一方である。主として上述の海外委託の結果、日本の保有する分離済みプルトニウムの量は、宣言当時24.1トンだったものが、2004年末現在で43.1トンに達している。海外での保管分が37.4トン、国内保管分が5.7トンである。関西電力と東京電力のMOX利用計画は、MOX燃料を作った英国燃料会社(BNFL)のデータ捏造事件(1999年)、東京電力の原発でのトラブル隠しの発覚(2002年)などによって白紙に戻された。現在、2010年のMOX利用に向けて準備が進んでいるのは、九州電力玄海原発3号機と四国電力伊方原発3号機だけである。例えMOX利用が進んだとしても、その燃料にまず使われるのは、英仏に保管されているプルトニウムである。

本来、再処理は、分離したプルトニウムを高速増殖炉で使って、さらにプルトニウムを生み出すことを前提にしたもののはずである。MOX利用は、高速増殖炉計画が上手く行かず、たまり続けるプルトニウムを消費しようと考え出されたものである。だが、MOX利用の場合は、節約できるのは、ウランの10−20%程度である。しかも、取り出したプルトニウムをただで提供したとしても、ウランを買ってきて燃料を作った方がやすくつく。プルトニウムの放射能の高さのために、加工費が非常に高いからである。MOX利用が経済性を持つようになるのは、ウランの価格が現在の40倍以上になった時だと、メリーランド大学のスティーブ・フェター教授は指摘する。

本当にウランを節約したいのであれば、高速増殖炉技術が現実のものとなるまで待ってから再処理すればいい。日本政府は、2050年頃から高速増殖炉の商業用利用が始まるとしているが、何の根拠もない。建設費のかさむ高速増殖炉計画が経済性を持つようになるのは、ウラン価格がさらに高くなった場合だけである。そして、増殖の「夢」を実現するには、多数の高速増殖炉を建てることが必要となる。つまり大量のプルトニウムが常時流通することになる。日本の「夢」は世界の悪夢となる。

運転を急ぐ本当の理由

実は、再処理工場の運転が急がれている理由は全国各地の原発の使用済み燃料貯蔵容量の余裕がなくなってきていることにある。2004年3月末現在で、全国の貯蔵量の合計は約1万1000トン。容量は約1万7000トン。数年で満杯になるところが次々とでてくる。そこで六ヶ所再処理工場に隣接して作られている3000トン分の受け入れ貯蔵プールに期待がかかる。このプールの累積受入量は今年3月末現在で1300トンに達した。これも数年で満杯になってしまう。それで、使用済み燃料を再処理に回すことでこのプールにスペースを作ろうというのである。

だが、全国の53基の原発からでてくる使用済み燃料の年間発生量は約1000トンほどであり、2010年には、1100トンになると見積もられている。工場はフルに動かしても年間800トンの処理能力しかない。いずれにしても、原子炉の運転を続けるには、発電所の敷地内か敷地外かに使用済み燃料を「中間貯蔵」するしかない。実際に、同じ青森県のむつ市で東京電力などの中間貯蔵施設(約5000トン分)を作る計画がでている。2010年までに中間貯蔵所を作るという計画が1997年に閣議決定されているのである。それなら最初から中間貯蔵計画を推進すれば再処理工場を動かさなくてすむとの主張がある。

だが、青森県知事が、再処理をしないなら、六ヶ所再処理工場のプールにある使用済み燃料を各原発に送り返すかも知れないといっている。原子力産業会議は『再処理はなぜ必要か?−核燃料リサイクルに関する民間のポジ ション』 (2004年11月)で次のように説明している。「六ヵ所再処理工場の運転が中止あるいは一時停止された場合は、我が国のエネルギー政策の基本線を大変更することになるので、その影響は計り知れない。日本原燃は青森県との間に『再処理事業の確実な実施が著しく困難となった場合には・・・使用済み燃料の施設外への搬出を含め、適切な措置を講じるものとする』との覚書を結んでいる。同工場の運転が行われなくなった場合・・・大きな混乱を招く事になる。」

青森県の主張は、要するに六ヶ所施設を単なるゴミ捨て場にするなということだ。これが再処理強行論の背景にある。しかし、再処理をすれば、使用済み燃料は、放射性廃液やそれを固めたガラス固化体などに形を変えるだけで、ゴミが六ヶ所施設に残ることに変わりはない。同じゴミなら容器を壊して中身をぶちまけたりしないでそっとそのまま保管しておいた方が無難だ。おまけに再処理すれば、放射能で汚染されてゴミとなった再処理工場が六ヶ所施設に残る。ガラス固化体は六ヶ所施設に30−50年置いた後、300メートル以上の深さのところ作られる最終処分場に送られることになっているが、その場所は決まっていない。場所さえあれば、そもそも使用済み燃料をそのまま持って行って「直接処分」することも可能である。欧米各国は、この直接処分の道を選んでいる。

再処理は、処分場問題を先送りするのには役だっても、解決策にはならない。そもそも、海外委託が、問題の先送り策だった。使用済み燃料を海外で一時預かって貰っていたのである。中間貯蔵所を海外に求めた格好である。

核のゴミ捨て場的状況は再処理では改善されない

六ヶ所村「核燃料サイクル施設」には再処理工場の他、1)高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターと2)低レベル放射性廃棄物埋設センターもある。1)は海外委託の再処理で発生した高レベル廃棄物ガラス固化体を貯蔵するためのものである。1995年にフランスから第一回の輸送が行われて以来、少しずつガラス固化体の返還が行われており、最終的には、2200本が返還される予定である。これらは、前述の通り、30−50年間の貯蔵の後、最終処分場に向かうことになっている。2)は、全国の原発の運転に関連して発生する低レベル廃棄物の埋設処分を行っている。再処理をすると、高レベル廃棄物の他、超ウラン(TRU)核種に汚染された「低レベル廃棄物」が多量にでてくる。これは原発からでてくる一般の「低レベル廃棄物」のように簡単に埋設処分するわけには行かない。フランスは、これをガラス固化体にして返還することを提案している。一方英国は、同じ大きさの放射能を持つ高レベル廃棄物ガラス固化体を等価交換のかたちで送ってくることを提案している。これらも、六ヶ所で一時貯蔵される計画だが、最終的な処分方法は決まっていない。

六ヶ所再処理工場で発生する高レベル廃液も、ガラス固化されて六ヶ所で貯蔵される計画である。さらに、同時に発生するTRU廃棄物も六ヶ所で一時貯蔵されることになるだろう。そして、再処理工場自体が、操業の後、巨大な放射能のゴミと化す。再処理工場を動かしても、六ヶ所のゴミ捨て場的状態は少しも改善しないどころか、さらに悪くなるばかりであることを青森県知事は県民に説明するべきである。

青森県知事が六ヶ所再処理工場を動かしたがるもう一つの理由は、税収入だろう。青森県は、六ヶ所村に搬入される使用済み燃料1kg当たり2万3800円の核燃料物質等取扱税を課している。たとえば、今年度は、575トン搬入されるはずだったが、使用済み燃料貯蔵プールの水漏れ問題のせいで、搬入が中断したため、今年度分は434トンになると日本原燃が発表している。これにより、青森県は、34億円程度の税収減となる計算となる。貯蔵プールが満杯になった時点で再処理が始まらないと、それ以後、この税収がなくなってしまう。このお金のことだけを考えれば、安全性、環境汚染問題、エネルギー政策、核拡散問題などに関係なく、再処理が始まって、どんどん使用済み燃料が運び込まれるのが好ましいということになる。ところが、上述の通り、運び込まれた使用済み燃料は、再処理されて、廃液、ガラス固化体、TRU廃棄物などに姿を変えて六ヶ所村にたまっていくのである。

行方のつかみにくいプルトニウム

六ヶ所再処理工場では、年間800トンの使用済み燃料が処理され、約8トンのプルトニウムが生産される計画である。国際原子力機関(IAEA)では、プルトニウムが8kg無くなればロスを計算に入れても1個原爆が作られている可能性があると思えという基準を定めている。フル稼働すれば原爆1000個分以上が毎年作られるということである。(長崎に投下された原爆に使われた兵器級プルトニウムは約6kgである。同じ設計で原子炉級プルトニウムを使えば約8kg必要となる。IAEAの定める有意量8kgとは別の数字だが、大まかに言って、六ヶ所再処理工場のプルトニウム生産量が年間約1000個分になることに変りはない。)

マサチューセッツ工科大学(MIT)のマービン・ミラー教授らが指摘している通り、このような大規模な工場では、約1%程度、つまり年間80kg(10個分)程度の計量管理の不確実性が避けられないとIAEAが述べている。さらに、統計学的に言うと、その3.3倍の量が無くならないと、確信を持って実際に無くなっていると主張できないとIAEAの保障措置用語集(1987年版)が説明している。264kg(33個分)ぐらいにならないと本当に無くなっているのかどうか確認できないのである。(詳細説明へ)

ミラー教授の説明を裏付けているのが、東海再処理施設でのプルトニウム行方不明事態である。北朝鮮のNPT脱退騒ぎの陰に隠れてしまったが、2003年1月18日、文部科学省は、1977年操業開始から2002年9月末までの間に、この施設で累計206kgのプルトニウムが計算上行方不明になっていると発表した。この間に施設では、1003トンの使用済み燃料が処理され、6.9トンのプルトニウムが回収された。この過程で施設に入ったはずの量と、回収された量との間に206kgの差が生じたというのである。そもそも施設に入った量というのは、原発での出力レベルや期間を考慮して計算した数字だから、最初から不確かさが伴う。そして燃料棒を剪断し、溶かして溶液にした際に、サンプルを取って分析して、全体ではこれだけあるはずだと推定するというような作業の連続のため、206kgの行方不明というのが、実際に無くなっているのか、計算上起きているだけなのか定かでない。最終的に、同年4月1日、文部科学省は、計算の合わないのは、59kgだけだとの結論を発表した。残りの147kgは、検討作業の結果、燃料被覆管剪断片(ハル)等に付着したもの、プルトニウム241の崩壊による「核的損耗」、溶解残滓(スラッジ)等の一部として高レベル放射性廃液貯槽に流入したもの等として確認されたという。その「作業結果に基づいた修正後の累積SDR(受払間)差異(59kg:処理Pu全量の約0.9%)は、関連する測定や計算の誤差に照らし妥当な値であると考えられる。」という。つまり、約1%程度の誤差はしょうがないというわけである。

1994年の北朝鮮の核危機の最中に明らかになったもう一つのプルトニウム行方不明事態も忘れてはならない。これは、米国の核管理研究所(NCI)がウォレン・クリストファー国務長官に宛てた1994年5月4日付けの書簡のなかで、東海村のプルトニウム第3開発室(PFPF)で投入した量と取り出された量の間に70kgの差があると明らかにしたものである。施設のあちこちに引っ掛かって残留しているというのである。この施設は、1988年10月に操業を開始し、高速増殖炉「もんじゅ」などの燃料棒の製造に使われた。1994年に4月に臨界に達した「もんじゅ」の燃料作りで特にこの差が広がったと見られている。施設の責任者は、残留は計測によって大体確認されていると説明したが、計測には10−15%(7−10.5kg)の誤差があるという。つまり、原爆1個分ほどの誤差がありうると言うことである。その後、クリーンアップが試みられたが、結局10kgほどは回収できないままとなった。

原発のプルトニウムでは核兵器ができないとの嘘

日本ではしばしば原子力発電の使用済み燃料から抽出される「原子炉級」プルトニウムでは、核兵器はできないと主張されるが、国際的には、できるとの決着がついている。日本は、2001年の原子力白書でもまだ次のように述べている。「原子炉級プルトニウムでは高度の技術をもってしてもきわめて性能が悪い爆弾しかできず、核兵器の役には立ちにくい」。実際は、「性能の悪い爆弾」というのは、TNT爆薬にして1kt程度の爆発(広島は16kt程度)を起こし、破壊半径は、広島の場合の3分の1程度に達する。米国の核兵器研究所の元所長らが署名した後述の文書(「憂慮する科学者同盟(UCS)」が5月5日に発表)は、「いろいろ間違ったことが言われているが、テロリストも、民生用のプルトニウムを使って強力な核兵器 ─ 少なくともTNT火薬換算で1キロトンの破壊力を持つもの ─ を作ることができる。」と述べている。爆縮の技術が高ければ、「原子炉級」プルトニウムでも兵器級のものと同じように使える。IAEAのブリックス事務局長(当時)は、1990年に、次のように述べている。IAEAは「原子炉級プルトニウムも・・・核爆発装置に使うことができると考える。当機関の保障措置部門にはこの点に関して論争はまったくない。」

ウランと混ぜて抽出されるから兵器に使えないとの嘘

六ヶ所再処理工場では、純粋なプルトニウム酸化物単体が存在することがないように、硝酸ウラン溶液と硝酸プルトニウム溶液を混合させて、ウランとプルトニウムの混ざった(1:1)混合酸化物粉末の形で取り出すから、核兵器には使いにくいと日本政府は主張している。再処理工場に隣接して建設される予定のMOX(混合酸化物)燃料工場でこの粉末をさらに劣化ウランと混ぜてMOX燃料を作る計画だから、核兵器への転用はあり得ないという。

だが、再処理で難しいのは、放射能の強い核分裂生成物とプルトニウムおよびウランを分ける過程であって、これが終わってしまうとプルトニウムとウランを分離するのは簡単である。世界を騒がせた「あかつき丸」のプルトニウム輸送(1992年11月−1993年1月)で運ばれたのは酸化プルトニウムの粉末だが、国際原子力機関(IAEA)は、保障措置上、その酸化プルトニウムとMOX燃料を同じ範疇のものとして扱っている。『IAEA保障措置用語集(1987年版)』(科学技術庁原子力財団法人核物質管理センター)は、MOX燃料の「転換時間(異なった形態の核物質を核爆発装置の金属構成部分に転換するのに要する時間)」を週のオーダー(1−3週間)としている。

再処理中止を求める世界の声

日本には核武装の計画はないと言っても問題はなくならない。六ヶ所再処理工場のような施設が世界各地にできれば核拡散の可能性が大幅に高まる。イランや北朝鮮は、隠れて再処理・ウラン濃縮施設を建設・運転しようとしたから問題になっているが、公式に宣言して作れば、反対する根拠はない。闇市場の存在は、いかに原爆の材料の生産技術が手に入れやすいものになったかを示している。その気になればどこの国でも、公に濃縮や再処理の施設を作ることができる。「プルトニウムか高濃縮ウランを手にした国は、核兵器の開発能力という点で、その決定をすればおそらくあと一ヶ月のところにあるといえるだろう」とIAEAのエルバラダイ事務局長は述べている。

エルバラダイ事務局長は、ウラン濃縮・再処理施設の建設を5年間凍結してその間に規制方法を議論するとの決定を再検討会議ですべきだと主張して脚光を浴びている。(米国の「核脅威イニシアチブ(NTI)」というグループが10月5日にモスクワで開いた会合で、同氏が10年の凍結を提唱したと翌日のロサンゼルスタイムズ紙が報じている。NTIは、サム・ナン元上院議員とCNNの創業者として知られるテッド・ターナーが設立した財団。)六ヶ所再処理工場がこの案の対象かどうかが議論されているが、重要なのは、原子力推進を基本目的とする機関の事務局長でさえ、これらの技術の普及を核不拡散体制のアキレス腱と呼び、建設凍結を訴えるほど問題が深刻だいうことだ。

また、米国のカーネギー平和財団の核拡散問題の専門家らは、3月3日に発表した報告書で、高濃縮ウランの製造禁止とプルトニウムの一時製造停止を呼びかけ、「プルトニウムの蓄積は、今日の状況において非常に大きな世界的脅威をなすものであり、安全保障上の命題が他の面の考慮全てに優先すべきであり、追求されるべきである」と述べている。世界の民生用の分離済みプルトニウムは2003年末現在で約235トンに達している。これまで核兵器用に生産されたプルトニウムの量約250トン(うち余剰と宣言されたのが100トン)と比べればその大きさが分かる。軍用の余剰分と民生用を合わせた合計約330トンの処分が核拡散防止の緊急課題である。これ以上の生産など許されるべきでない。

アナン事務総長は、5月2日、NPT再検討会議開会セッションにおいて次のように警告している。ウラン濃縮と再処理という「燃料サイクルのもっとも機微な部分を何十もの国が開発し、短期間で核兵器を作るテクノロジーを持ってしまえば、核不拡散体制は維持することができなくなる。そして、もちろん、一つの国がそのような道を進めば、他の国も、自分たちも同じことをしなければと考えてしまう。そうなればあらゆるリスク──核事故、核の違法取り引き、テロリストによる使用、そして、国家自体による使用のリスク──が高まることになる」。

現在商業用の再処理工場を持っているのは、核保有国(英仏ロ印)だけである。後は、日本の東海村パイロット工場だけである。しかも、ドイツや日本といった顧客を失った英国の再処理工場は数年で運転中止となる見込みである。六ヶ所再処理工場が運転を開始するかどうかは、今後の国際的規制において決定的に重要な意味を持つ。六ヶ所再処理工場が稼働し始めれば、世界的モラトリアムの可能性は消える。日本は、以前の南アで名誉白人であったように、核クラブの名誉会員になろうというのだろうか。核保有国と日本だけに再処理を認めるという体制は維持のしようがない。六ヶ所再処理工場の運転開始は、第二の核時代 ─ 大規模核拡散の時代 ─ への扉を開くことになりかねない。現在43トン以上のプルトニウムを持つ日本が六ヶ所再処理工場を急いで動かすべき正当な理由はない。日本は、自発的に運転開始を延期し、核拡散防止の努力の先頭に立つべきである。

5月5日、NPT再検討会議開幕にあわせて、アメリカのNGO「憂慮する科学者同盟(UCS)」が、日本に対して六ヶ所再処理工場の稼動の無期限延期を求める要請を発表した。「六ヶ所工場は、核兵器を持っていない国における最初の工業規模の再処理工場であるから、その計画通りの運転は、他の国々 ─ イランや北朝鮮を含む ─ が再処理施設や濃縮施設を作るのを思いとどまらせるためになされている国際的努力の弊害となる」とするこの要請文には、4人のノーベル賞受賞者やウイリアム・ペリー元国防長官を含む米国の専門家ら27人が署名している。これを受けるかたちで、再検討会議の閉幕を控えた5月24日、「核不拡散体制強化のための日本のリーダーシップを求める要請──六ヶ所再処理工場運転の無期限延期の呼びかけ」と題された要請書が発表された。要請書には、日本のピースデポ、ピースボート、米国の「ピースアクション」、「社会的責任を考える医師の会(PSR)」、「軍備管理協会(ACA)」の代表らの呼びかけに応じて、世界各国の平和団体の代表者など約 180人が署名した(後日の署名者も含む)。

朝鮮半島の非核化に向けて

北東アジアにおいては、六ヶ所のプルトニウム分離開始は、特別な意味を持つ。南北朝鮮は、1992年1月21日に調印した「朝鮮半島の非核化に関する共同宣言」(前年12月31日仮調印)において、「南と北は核再処理施設とウラン濃縮施設を保有しない」と約束している。その後の査察で北朝鮮は再処理工場を持っていたことが明らかになり、また、2002年にはウラン濃縮施設開発疑惑も浮上した。今後の交渉で北朝鮮がこの約束を守ることを目指すとすれば、韓国もこの約束に縛られることになる。当然、この地域でなぜ日本だけ再処理が許されるのかという不満が北朝鮮だけでなく韓国でも出てくることが予想される。それは南北朝鮮の緊張関係を高めることになりかねない。

また、日本のプルトニウム政策の裏には、核武装の意図があるのではないかとの懸念・疑心暗鬼が、南北朝鮮や、中国、台湾などの核政策に影響を与え、緊張を高めてしまう可能性もある。人は外国ついては懸念を抱きがちである。「ウォールストリート・ジャーナル」紙の6月16日記事「アジア全体で反核感情が衰退」は次のように述べている。「日本政府関係者も、韓国について気をもんでいる。とりわけ、政府の研究所の科学者が非常に少量のウランを2000年に濃縮したと言うことを韓国政府が昨年夏に認めてからはそうだ。濃縮過程は、原子炉用と核兵器用の両方の材料を作るのに使うことができる。韓国政府側は、実験は、許可されたものではなく、2度とこのようなことは起こらないと述べた。この件に照らして、日本の経産省の柳瀬唯夫原子力政策課長は、六ヶ所のような本格的な再処理工場を運転して欲しくないという。『国際社会は、過去にこのようなことのあった国を簡単に信用することができるとは思わない』と柳瀬氏は語った。」

このような緊張を避けるひとつの方法は、東北アジア非核地帯の構想の中に再処理放棄を入れることだ。一番単純な東北アジア非核地帯構想は、南北朝鮮と日本を非核地帯とし、核保有国に、この地帯内に核を持ち込んだり、地帯内の国に核攻撃をかけたりしないと約束させるというものである。そして、地帯内の核武装禁止を物理的に保障するひとつの手段として再処理を禁止する。韓国は、以前に再処理計画を米国の圧力で放棄させられた経緯がある(台湾も同様)。そして、上述の非核化共同宣言がある。後は日本である。再処理の凍結案が議論されているときに、日本が駆け込み的に無理やり六ヶ所再処理工場の運転を開始すれば、非核地帯構想の実現が遠ざかる。そして、それは世界的核拡散の引き金ともなりかねない。

このような点を憂慮する韓国の6つの団体(緑色連合、参与連帯、平和ネットワーク、平和博物館建立推進委員会、環境運動連合、KYC(韓国青年団体連合会))が、9月12日、声明を発表して次のように述べている。「日本政府は自国民だけではなく、北東アジア周辺国さらには全世界の憂慮の声に真剣に耳を傾け、六ヶ所村再処理工場の稼動計画を撤回することを要求する。また、今日この場に参席した市民団体は、六ヶ所村再処理工場の稼動計画を撤回させるために、韓日市民社会間の連帯と広範囲な国際的連帯活動を広げていくことを表明する。」

日本の反核・平和運動は、このような世界の動きに呼応して、第二の核時代──大規模核拡散の時代──の幕開けを防ぐことができるだろうか。

参考

1.関連資料:核情報

2.非核自治体宣言を行っている自治体での決議案例(12月議会での採択に向けた各地の運動が期待される)

六ヶ所再処理工場の使用済み燃料使用試験(アクティブ試験)延期を求める意見書(案)

青森県の六ヶ所再処理工場が年末にも原子力発電所の実際の使用済み燃料を使った試験(アクティブ試験)を開始しようとしている。「試験」という名だが、2007年5月の操業開始までに約4トンものプルトニウム(長崎型原爆500発分以上)を取り出す計画である。核拡散防止の観点から再処理モラトリアムの必要性が国際的に議論されている時に、このような「試験」を強行することは、核廃絶を目指す日本の政策に疑問を持たせることになる。

アナン国連事務総長は、今年5月に開かれた核拡散防止条約(NPT)再検討会議の初日の演説で次のように述べている。「[ウラン濃縮と再処理という]燃料サイクルのもっとも機微な部分を何十もの国が開発し、短期間で核兵器を作るテクノロジーを持ってしまえば、核不拡散体制は維持することができなくなる。そして、もちろん、一つの国がそのような道を進めば、他の国も、自分たちも同じことをしなければと考えてしまう。そうなればあらゆるリスク ──核事故、核の違法取り引き、テロリストによる使用、そして、国家自体による使用のリスク──が高まることになる。」

世界で今運転を開始しようとしている再処理工場は六ヶ所工場だけである。年間8トンものプルトニウム(長崎型原爆1000発分以上)を取り出す予定のこの工場は、運転開始となれば、非核保有国として初めての商業規模のものとなる。

このため、NPT再検討会議の期間中に、六ヶ所再処理工場運転開始の無期限延期を求める二つの要請書が発表された。日本を含む世界の学識経験者や平和団体の代表ら約200名が署名したこれらの文書は、「六ヶ所工場は、核兵器を持っていない国における最初の工業規模再処理工場であるから、その計画通りの運転は、また、他の国々──イランや北朝鮮を含む──が再処理施設や濃縮施設を作るのを思いとどまらせるためになされている国際的努力の弊害となる」と指摘している。

プルトニウムを利用しながら増やすという高速増殖炉計画はもんじゅの事故などで頓挫し、その後出されたプルサーマル計画(プルトニウムを普通の原発で消費するもの)も、データ捏造や原発トラブル隠し、事故などの影響で進んでいない。そもそもプルサーマルは普通のウラン燃料を使った原子炉の運転よりコストが非常に高くつく。原発推進国の多くが再処理をしないで使用済み燃料をそのまま地層処分することに決めている事実がプルトニウム利用の非経済性を物語っている。(最終処分する場所が決まっていないというのは、使用済み燃料の直接処分の場合も、再処理で出てくる高レベル廃棄物その他の廃棄物の場合も同様である。)

日本はすでに約43トン(長崎型5000発分以上)ものプルトニウムを保有している。利用のめども立たないまま、さらにプルトニウムを作れば、不必要に核拡散の危険を増大させるものとの国際的批判は免れない。

以上のことから、六ヶ所再処理工場のアクティブ試験を延期し、その間に、再処理計画が核廃絶に与える影響についての議論を深めるように求める。

以上、地方自治法99条の規定に基づき意見書を提出する。

**議会議長

提出先 内閣総理大臣、経済産業省大臣

2005年5月1日NPT再検討会議を前にニューヨーク市の中心部を通るデモ

発行 原水爆禁止日本国民会議

TEL. 03-5289-8224 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-2-11 総評会館1F

発行日 2005年10月14日

著者: 田窪雅文(たくぼ・まさふみ)

1951年生まれ。原水禁国際担当、法政大(平和学)講師を経てウェブサイト「核情報」主宰。

訳書に『プルトニウム-核時代の危険物質をいかに扱うべきか』(核戦争防止国際医師会議(IPPNW)/エネルギー・環境研究所(IEER)著: ダイヤモンド社 1993年)他。